Gun Crazy – Le Démon des armes (1950)

Gun Crazy – Le Démon des armes (1950)

Quand la cavale devient une passion, et la passion une trajectoire sans retour

Il y a des films dont la réputation arrive avant l’image. Et puis il y a Gun Crazy, qui avance en silence, comme une voiture qui démarre en douceur avant de filer plein phare dans la nuit. Au premier regard, on y voit un polar modeste, un produit indépendant sorti d’un Hollywood qui se méfiait de tout ce qui dépassait du cadre. Mais lorsqu’on gratte un peu, lorsqu’on se laisse happer par cette histoire de couple en dérive, on découvre un cinéma qui n’a rien d’anecdotique : une œuvre fracture, un film-pont, un maillon essentiel entre le film noir classique et les audaces modernes.

Le podcast que j’ai consacré au film vous offre l’immersion, le récit, la tension. Cet article, lui, tente autre chose : comprendre ce qui fait de Gun Crazy un film aussi singulier — et pourquoi il continue, 75 ans après, de frapper juste.

Un film né dans un Hollywood tremblant

La fin des années 40 n’est pas tendre pour les artistes. Hollywood surveille, censure, verrouille. La Liste Noire s’allonge ; les studios deviennent frileux. Mais à côté, dans les marges, quelques producteurs indépendants avancent autrement : vite, librement, prudemment parfois, mais sans dépendre des comités moraux.

C’est là qu’apparaissent les frères King, figures romanesques à eux seuls, qui ont fait fortune dans des activités moins avouables avant de se lancer dans le cinéma de série B. Avec eux, un réalisateur qui connaît les budgets serrés : Joseph H. Lewis, un artisan élégant, capable de transformer la contrainte en invention.

Et derrière le scénario, un fantôme : Dalton Trumbo, proscrit, obligé d’écrire dans l’ombre. Cette clandestinité donne au film une tonalité particulière. On y sent la tension d’une époque où la parole se retient, où l’idée circule sous le manteau, où l’art doit se faire discret pour exister.

Le résultat ? Un film libre, nerveux, plus moderne qu’il n’aurait dû l’être.

Une histoire simple… mais qui glisse entre les doigts

L’intrigue de Gun Crazy repose sur une ligne claire : Bart Tare rencontre Annie Laurie Starr. Deux êtres que tout oppose, sauf l’intensité. Lui, un homme calme, passionné par la précision du tir mais refusant le geste irréversible. Elle, une artiste de foire, sûre d’elle, attirée par la vitesse, par la liberté, par ce qu’elle appelle “avoir une vraie vie”.

Ce qui naît entre eux n’est pas un amour flamboyant : c’est un mouvement, une impulsion, une façon de respirer différemment à deux. Le film raconte moins leurs actes que ce qui les pousse à agir. Et ce glissement-là — progressif, serré, presque musical — est l’une des grandes réussites du récit.

Gun Crazy se place dans une zone rare : entre la pudeur du film noir classique et la fièvre des récits plus modernes. On sait que les choses finiront mal. On ne sait pas quand. Ni comment. Et c’est précisément cette tension contenue qui donne au film sa respiration.

Deux acteurs qui ne jouent pas : ils existent

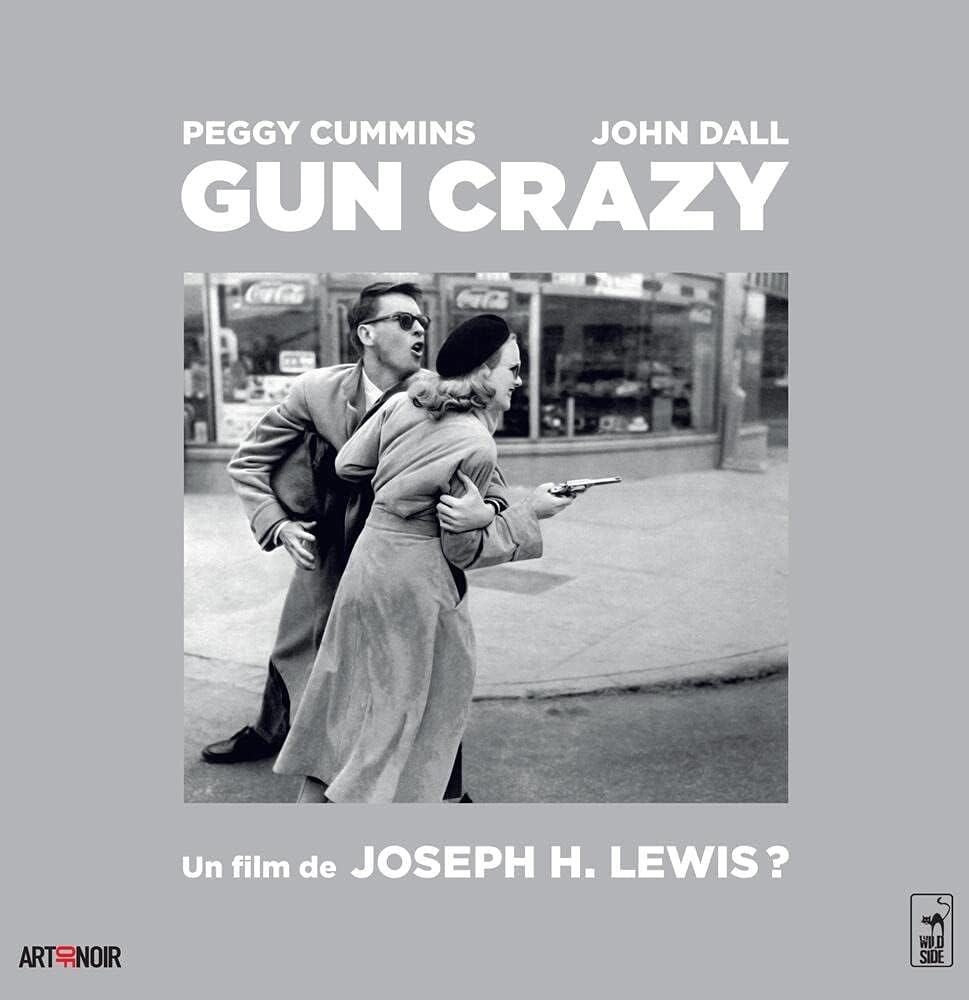

Peggy Cummins et John Dall composent ici un duo d’une justesse remarquable. Loin des poses et des effets, ils incarnent deux âmes qui cherchent un point d’équilibre. Elle avance, lui observe. Elle propose, lui hésite. Et dans cette hésitation, il y a toute la dimension tragique du personnage.

Ce couple fonctionne parce que Lewis leur laisse de l’air. Les scènes semblent glisser naturellement, les regards prolongent la parole, les silences s’installent sans peser. Rien n’est forcé. Rien n’est appuyé. C’est cette simplicité, presque fragile, qui rend le film intemporel.

Joseph H. Lewis : l’art de filmer la tension sans lever la voix

Ce qui distingue Gun Crazy dans l’histoire du cinéma, c’est la manière dont il est filmé.

Lewis ne cherche pas la prouesse. Il cherche le point juste. Une caméra qui bouge quand il faut, qui s’approche quand l’émotion l’exige, qui recule au moment où le silence devient nécessaire.

Le fameux plan-séquence depuis la voiture, devenu légendaire, illustre parfaitement sa philosophie : plutôt que de montrer le geste spectaculaire, Lewis nous place dans l’attente, dans la tension. On ne voit presque rien, mais on ressent tout. Et c’est cela, le coup de maître.

La photographie, simple mais précise, donne au film une texture presque documentaire. Les lieux sont vrais, habités, crédibles. Rien d’artificiel : juste le monde tel qu’il se présente, filmé avec respect.

Un film qui annonce la suite avant l’heure

Lorsque Gun Crazy sort, il passe presque inaperçu. Trop libre pour Hollywood, trop nerveux pour la critique américaine.

Mais la France, elle, ne s’y trompe pas. Les jeunes critiques de la future Nouvelle Vague voient dans le film une liberté qu’ils revendiquent déjà. Caméra souple, décors naturels, couple en mouvement… Tout y est.

Plus tard, Bonnie and Clyde reprendra clairement ce modèle : le couple en cavale, la vitesse, le romantisme contrarié, le danger en continu.

Et plus récemment encore, les cinéastes qui aiment filmer des duos bancals, des routes vides, des choix sans retour… tous trouvent, quelque part, un écho dans ce petit film de 1950.

Pourquoi Gun Crazy frappe encore aujourd’hui

Parce que c’est un film honnête. Direct. Sans surcharge.

Un film qui montre deux êtres qui avancent ensemble, portés par un élan trop fort pour être contrôlé.

Un film qui, sous ses atours de série B, cache une intelligence rare : la compréhension que le danger le plus puissant n’est pas celui qui nous poursuit, mais celui qui bat au même rythme que nous.

Et si vous voulez prolonger cette exploration, le podcast vous donne l’autre moitié du tableau : l’atmosphère, les sensations, la tension. Les deux se complètent comme Bart et Laurie : un duo improbable, mais parfaitement accordé.