Chapelle Saint-Nicodème de Ploéven

Chapelle Saint-Nicodème à Ploéven : entre histoire et légendes bretonnes

Une découverte au détour d’un chemin

C’était un jour ensoleillé d’avril, le 17 avril 2023. En flânant dans la campagne autour de Douarnenez, nous sommes tombés presque par hasard sur la chapelle Saint-Nicodème. Un petit vallon, des arbres bruissant au vent, et soudain, surgit ce sanctuaire de pierre, humble et majestueux à la fois. L’impression d’avoir poussé la porte d’un autre temps.

« Découverte au hasard d’un chemin, la chapelle Saint-Nicodème nous a cueillis par sa simplicité. Le murmure des arbres, le granit tiède au soleil, et cette sensation tenace que les lieux veillent encore sur la campagne… »

Un édifice qui traverse les siècles

Édifiée en 1592, terminée en 1607, cette chapelle a déjà vu passer plus de quatre siècles d’histoires, de tempêtes et de pardons. Le granit et le schiste de ses murs lui donnent ce visage typiquement breton, à la fois solide et poétique. En 1712, un ouragan fit tomber son clocher ; en 1987, une autre tempête le blessa de nouveau. Pourtant, à chaque fois, les habitants l’ont relevée. Preuve que Saint-Nicodème est plus qu’un bâtiment : c’est un morceau d’âme collective.

1592–1607 — Construction en granit & schiste.

1637 — Calvaire attribué à Roland Doré.

1667 — Fontaine de dévotion.

1712 — Clocher sinistré, reconstruit.

Jusqu’en 1914 — Foire aux bestiaux lors du pardon.

Trois saints pour protéger la vie rurale

La chapelle est sous le signe de trois saints populaires, qui incarnent chacun un pan de la vie paysanne :

- Saint Nicodème, disciple discret du Christ, devenu ici gardien du bétail.

- Saint Éloi, patron des chevaux, représenté tenant un pied de cheval à ferrer – une image qui intrigue toujours les visiteurs.

- Saint Isidore le Laboureur, humble paysan espagnol, canonisé pour ses miracles aux champs, et invoqué pour des récoltes abondantes.

Entrer dans la chapelle, c’est retrouver ces trois figures sculptées en bois polychrome, protecteurs silencieux d’un monde rural où l’animal et la terre étaient la richesse d’une famille.

Le pardon portait le nom savoureux de Pardoun lost ar zaout — « pardon des queues de vaches ». On y déposait crins, beurre et crêpes dans deux coffres distincts.

Le fameux « pardon des queues de vaches »

Le grand moment de l’année, c’était le pardon, appelé en breton Pardoun lost ar zaout. Ce jour-là, les paysans déposaient dans de grands coffres de bois des crins de vaches et de chevaux, mais aussi du beurre et des crêpes de blé noir.

Après la messe, une procession descendait jusqu’à la fontaine Saint-Nicodème, à deux pas dans les fougères. Les chevaux buvaient l’eau bénite, les hommes priaient, et tout le monde repartait rassuré pour l’année.

Un patrimoine qui en impose

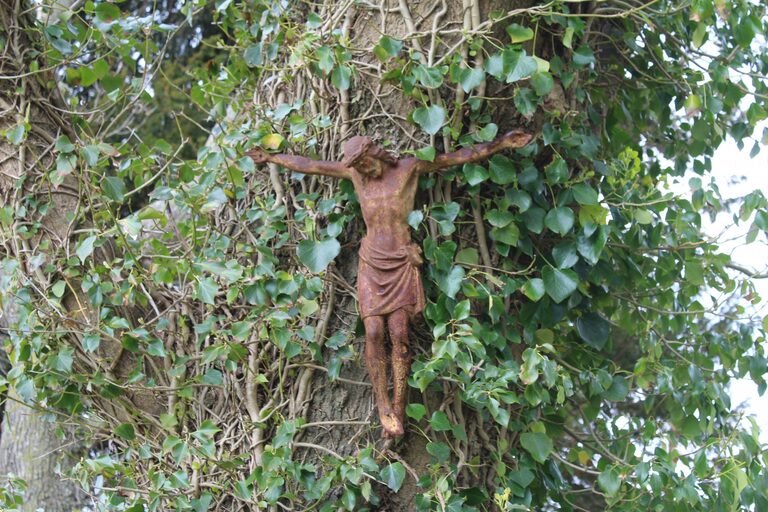

Devant la chapelle, un calvaire de 1637, signé du sculpteur Roland Doré, impose sa silhouette. Le Christ en croix, la Vierge, les saints : toute une scène de foi gravée dans la pierre sombre du kersanton.

Plus bas, la fontaine de dévotion, datée de 1667, abrite toujours sa source claire. On imagine aisément les chevaux s’y abreuver, et les paysans y remplir un seau d’eau bénite pour leur ferme.

À l’intérieur, les retables baroques du XVIIIe siècle, dorés et polychromes, rappellent que même dans une chapelle de campagne, l’art religieux savait être somptueux.

- Le calvaire (1637) attribué à Roland Doré (détaillez les visages !).

- La fontaine (1667) à ~200 m, dans les fougères : ambiance carte postale.

- À l’intérieur : les retables baroques dédiés à saint Éloi et saint Isidore.

Un lieu de vie, pas seulement de prières

Jusqu’en 1914, l’enclos de la chapelle accueillait aussi une grande foire aux bestiaux. On venait de tout le pays de Douarnenez pour vendre vaches, chevaux et moutons. Les crins offerts lors du pardon étaient même revendus à des artisans de Quimper pour fabriquer des brosses. La foi et le commerce se donnaient la main, comme souvent en Bretagne.

- Tour de l’enclos et du calvaire (1637).

- Entrée dans la chapelle : repérez retables & statues.

- Descente à la fontaine (1667) par le sentier ombragé (~200 m).

Pourquoi aller la visiter ?

Parce qu’elle est belle dans sa simplicité, parce qu’elle respire la Bretagne profonde, parce qu’elle raconte les liens étroits entre spiritualité et vie rurale.

En passant par Ploéven, arrêtez-vous à la chapelle Saint-Nicodème. Flânez dans son enclos, admirez son calvaire, cherchez la fontaine. Vous repartirez avec ce sentiment rare d’avoir touché du doigt un fragment d’histoire encore vivant.

Questions fréquentes

Peut-on visiter la chapelle librement ?

Oui, selon les périodes & événements locaux. Respectez les lieux et les offices éventuels.

Où se trouve la fontaine ?

À ~200 m en contrebas, accessible par un petit sentier (souvent humide).

Le pardon a-t-il toujours lieu ?

La tradition se maintient sous des formes plus simples (messe, bénédiction des animaux). Renseignez-vous auprès de la mairie de Ploéven.