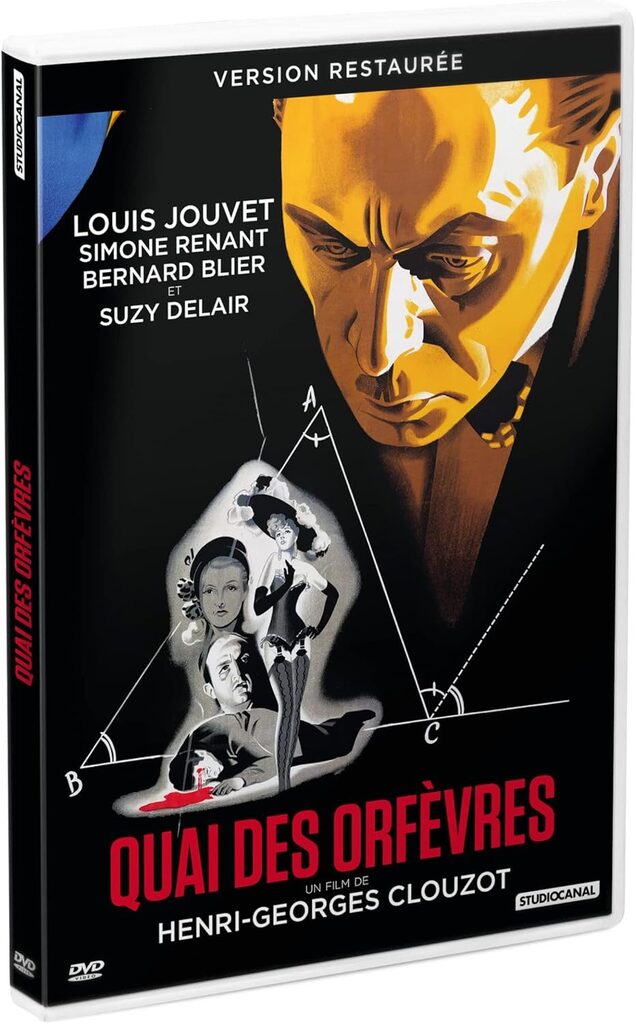

Quai des Orfèvres (1947)

Quai des Orfèvres (1947) : Plongée au cœur du chef-d’œuvre noir de Clouzot

Méta-description SEO (à insérer dans votre plugin SEO comme Yoast ou Rank Math) :

Découvrez notre analyse complète et approfondie de Quai des Orfèvres (1947), le film noir culte de Clouzot. Un chef-d’œuvre du cinéma français de l’après-guerre. Le complément parfait à notre podcast !

Cet article complète l’épisode n°13 de Bobards sur Bobines consacré à Quai des Orfèvres (1947). Écoutez l’épisode n°13 : Quai des Orfèvres (1947)

Paris, 1947. Sur les cendres encore tièdes de l’Occupation, un film allait redéfinir les codes du polar à la française : Quai des Orfèvres. Réalisé par le maître du suspense Henri-Georges Clouzot en 1947, ce long-métrage est bien plus qu’une simple enquête policière. C’est une dissection au scalpel de la société de l’après-guerre, une plongée dans les abîmes de la jalousie, de l’ambition et du mensonge. Son atmosphère poisseuse, ses dialogues ciselés et ses personnages inoubliables en font une œuvre d’une modernité saisissante, qui continue de fasciner les cinéphiles du monde entier.

Accrochez-vous, nous vous emmenons dans les coulisses du 36 et des music-halls parisiens pour comprendre pourquoi Quai des Orfèvres est un monument intemporel du film noir.

Le Cinéma Français en 1947 : Un Contexte de Reconstruction Morale

Pour saisir toute la puissance de Quai des Orfèvres, il faut se replonger dans l’atmosphère de l’époque. Nous sommes en 1947. La France se reconstruit, mais les esprits sont encore hantés par les années d’Occupation et les déchirements de l’épuration. Le film capture cette ambiance unique, ce mélange de cynisme, de désenchantement et d’une féroce envie de vivre. C’est une période de contrastes violents : la précarité matérielle, les tickets de rationnement et le marché noir côtoient une soif de légèreté et de divertissement, incarnée par les music-halls et les cabarets qui reprennent vie, offrant un échappatoire illusoire.

Clouzot utilise ce contexte pour peindre le portrait d’une société où les repères ont volé en éclats. L’arrivisme de la chanteuse Jenny Lamour, prête à tout pour réussir, la jalousie maladive de son mari Maurice, pianiste talentueux mais homme fragile, et le regard désabusé de l’inspecteur Antoine (magistral Louis Jouvet) sont le reflet d’une France en pleine crise identitaire. Le film montre des personnages qui ne sont ni tout noirs ni tout blancs, mais naviguent dans une zone grise morale, cherchant leur place dans un monde qui a perdu ses certitudes. Chaque personnage est prêt à un petit arrangement avec la vérité pour survivre ou pour gravir l’échelle sociale, reflétant une méfiance généralisée héritée des années de délation.

Légende : Le Paris de l’après-guerre, décor authentique et oppressant de Quai des Orfèvres.

Le Retour du Banni : Clouzot, un Réalisateur sous Tension

La genèse du film est aussi fascinante que son intrigue. Quai des Orfèvres marque le grand retour d’Henri-Georges Clouzot après une interdiction de tournage de deux ans. La raison ? Son film précédent, Le Corbeau (1943), un portrait au vitriol de la délation dans un village français, avait été accusé d’être « anti-français » car produit par la Continental, une firme à capitaux allemands. À la Libération, ce film lui vaut d’être considéré comme un collaborateur par certains comités de résistance, qui lui reprochent d’avoir donné une image dégradante de la France.

Contraint de réaliser un film plus « commercial » pour regagner la confiance du public et des producteurs, Clouzot choisit le genre policier, très populaire à l’époque. Mais c’est pour mieux le dynamiter de l’intérieur. Loin de livrer un simple divertissement, il y injecte toute sa noirceur et sa vision pessimiste de la nature humaine. Son perfectionnisme obsessionnel et sa direction d’acteurs, réputée pour pousser les comédiens à leurs limites, témoignent d’une rage de créer et d’un besoin de prouver que son génie était intact. Chaque plan, chaque dialogue, chaque silence est maîtrisé pour créer une tension psychologique palpable. Il passe des semaines à recréer l’atmosphère du 36 quai des Orfèvres en studio, allant jusqu’à faire venir de vrais policiers comme figurants pour garantir l’authenticité.

D’un Roman à l’Autre : Une Adaptation qui est une « Démolition »

Le film est « librement » adapté du roman Légitime défense de l’auteur belge S.A. Steeman. Et le mot « librement » est faible ! Clouzot et son co-scénariste Jean Ferry ne se contentent pas de transposer l’histoire : ils la démolissent pour la reconstruire à leur image, en ne gardant que la trame de départ : un mari jaloux menace de tuer un vieil homme qui courtise sa femme, et le vieil homme est retrouvé mort le soir même.

La différence fondamentale ?

-

Le roman est un « whodunnit » classique : on se demande qui est le coupable. Le lecteur suit l’enquête pas à pas, cherchant à démasquer le meurtrier parmi les suspects. L’accent est mis sur l’énigme et sa résolution.

-

Le film change complètement la donne : le spectateur sait dès le début que le mari, Maurice, n’est pas le meurtrier. Le suspense ne repose plus sur l’identité du tueur, mais sur une question bien plus angoissante : comment les personnages, piégés dans leurs propres mensonges, vont-ils s’en sortir ? La tension naît de cette accumulation de secrets et de faux-semblants qui menace de les broyer. C’est un usage magistral de l’ironie dramatique : nous, spectateurs, savons la vérité, et nous observons avec angoisse les personnages s’enfoncer.

Cette « trahison » de l’œuvre originale est un acte de génie qui transforme un bon polar en un drame psychologique d’une intensité rare. L’ajout du personnage de Dora, la photographe amie de Jenny, est l’autre modification majeure qui change toute la perspective du récit, en introduisant un triangle relationnel complexe et une profondeur émotionnelle inattendue.

Un Quatuor d’Acteurs Inoubliable

La force de Quai des Orfèvres repose sur ses personnages, incarnés par des acteurs au sommet de leur art.

-

Suzy Delair est Jenny Lamour : Chanteuse ambitieuse et provocante, elle est le catalyseur du drame. Sa chanson « Avec son tra-la-la » deviendra un tube immense. Delair, qui était alors la compagne de Clouzot, compose un personnage fascinant, à la fois femme-enfant capricieuse et femme fatale consciente de son pouvoir de séduction. Elle incarne cette soif de vivre et de réussir qui caractérise l’époque.

-

Bernard Blier est Maurice Martineau : Il incarne avec une justesse bouleversante le mari bourgeois, rongé par une jalousie pathologique. Blier est magistral dans sa représentation de la fragilité masculine, montrant un homme ordinaire que la passion et la suspicion transforment en un être tourmenté, au bord de la folie. Sa performance est une étude poignante de l’obsession et de l’impuissance.

-

Simone Renant est Dora Monnier : La photographe, amie loyale et secrètement amoureuse de Jenny. Un personnage d’une grande modernité, qui aborde subtilement le thème de l’homosexualité féminine, chose extrêmement rare à l’époque. Dora est la conscience morale du film, un roc de loyauté et de lucidité dans un océan de mensonges. Sa force tranquille et son amour sacrificiel en font l’un des personnages les plus mémorables du film.

-

Louis Jouvet est l’Inspecteur Antoine : Loin du cliché du flic monolithique, il est bourru, désenchanté mais profondément humain. Un anti-Maigret dont l’enquête psychologique est plus importante que la recherche d’indices. Père célibataire d’un jeune garçon métis — un détail d’une audace sociale poignante pour l’époque — il porte un regard à la fois cynique et compatissant sur les faiblesses humaines, cherchant moins à punir qu’à comprendre. Jouvet, monstre sacré du théâtre, livre ici l’une de ses performances cinématographiques les plus iconiques.

Légende : Jouvet, Delair, Blier et Renant : un casting légendaire pour un film culte.

L’Héritage Immense du « 36 »

Le succès fut immédiat. Le film triomphe au box-office et remporte le prix de la meilleure mise en scène à la Mostra de Venise en 1947. Cette récompense internationale est cruciale : elle réhabilite Clouzot et le replace parmi les plus grands réalisateurs de son temps.

Mais son héritage le plus durable est ailleurs. Quai des Orfèvres a transformé une simple adresse – le 36, quai des Orfèvres, siège de la Police Judiciaire – en un lieu mythique du polar français. Le film a gravé dans l’imaginaire collectif l’image de ce bâtiment austère, de ses longs couloirs où s’activent des fonctionnaires anonymes et de ses salles d’interrogatoire enfumées où se jouent les destins. Il a humanisé la police tout en la nimbant d’une aura de mystère et d’efficacité. Aujourd’hui encore, des films comme 36 quai des Orfèvres (2004) d’Olivier Marchal revendiquent cette filiation, prouvant la puissance iconique de l’œuvre de Clouzot.

Conclusion : Pourquoi (Re)voir Quai des Orfèvres Aujourd’hui ?

Plus qu’un simple film policier, Quai des Orfèvres est un portrait intemporel de l’âme humaine. Clouzot nous montre que la vérité des faits importe moins que celle des cœurs. Dans un monde où le mensonge semble parfois régner, le film nous rappelle avec une lucidité cruelle comment une simple dissimulation, un petit arrangement avec la vérité, peut enclencher une mécanique infernale menant au chaos. C’est une exploration brillante de la culpabilité, du sacrifice et de la complexité des relations humaines.

C’est une œuvre majeure, portée par une mise en scène au cordeau, une photographie expressionniste sublime et des dialogues ciselés qui claquent comme des coups de fouet. Un chef-d’œuvre qui, plus de 75 ans après sa sortie, demeure un miroir implacable et fascinant de nos propres failles. Un classique absolu à redécouvrir d’urgence.

Foire Aux Questions (FAQ) sur Quai des Orfèvres

1. Pourquoi Quai des Orfèvres est-il un film noir important ?

Il est considéré comme un chef-d’œuvre car il subvertit les codes du film policier classique. Plutôt que de se concentrer sur l’identité du tueur, il explore la psychologie des personnages, la jalousie et le mensonge dans le contexte unique du Paris de l’après-guerre.

2. Qui sont les acteurs principaux de Quai des Orfèvres ?

Les quatre acteurs principaux sont Louis Jouvet (Inspecteur Antoine), Suzy Delair (Jenny Lamour), Bernard Blier (Maurice Martineau) et Simone Renant (Dora Monnier).

3. Quelle est la différence entre le film Quai des Orfèvres et le livre ?

La différence majeure est la structure du suspense. Le livre (Légitime défense) est une énigme où l’on cherche le coupable. Dans le film, le spectateur sait que le suspect principal est innocent, et la tension vient de ses mensonges pour se protéger. L’ajout du personnage de Dora est également une création majeure du film.

4. Où a été tourné le film Quai des Orfèvres ?

Le film a été tourné principalement en studios (notamment les studios de Saint-Maurice), mais aussi en extérieurs à Paris, près de la station de métro Passy et dans le quartier des Halles, pour ancrer l’histoire dans un réalisme saisissant.

5. La chanson « Avec son tra-la-la » a-t-elle été un vrai succès ?

Oui, absolument. La chanson, écrite par Francis Lopez et André Hornez pour le film, est devenue un immense succès populaire pour Suzy Delair, contribuant grandement à la popularité du film et marquant durablement la culture de l’époque.

Cet article complète l’épisode n°13 de Bobards sur Bobines consacré à Quai des Orfèvres (1947). Écoutez l’épisode n°13 : Quai des Orfèvres (1947)