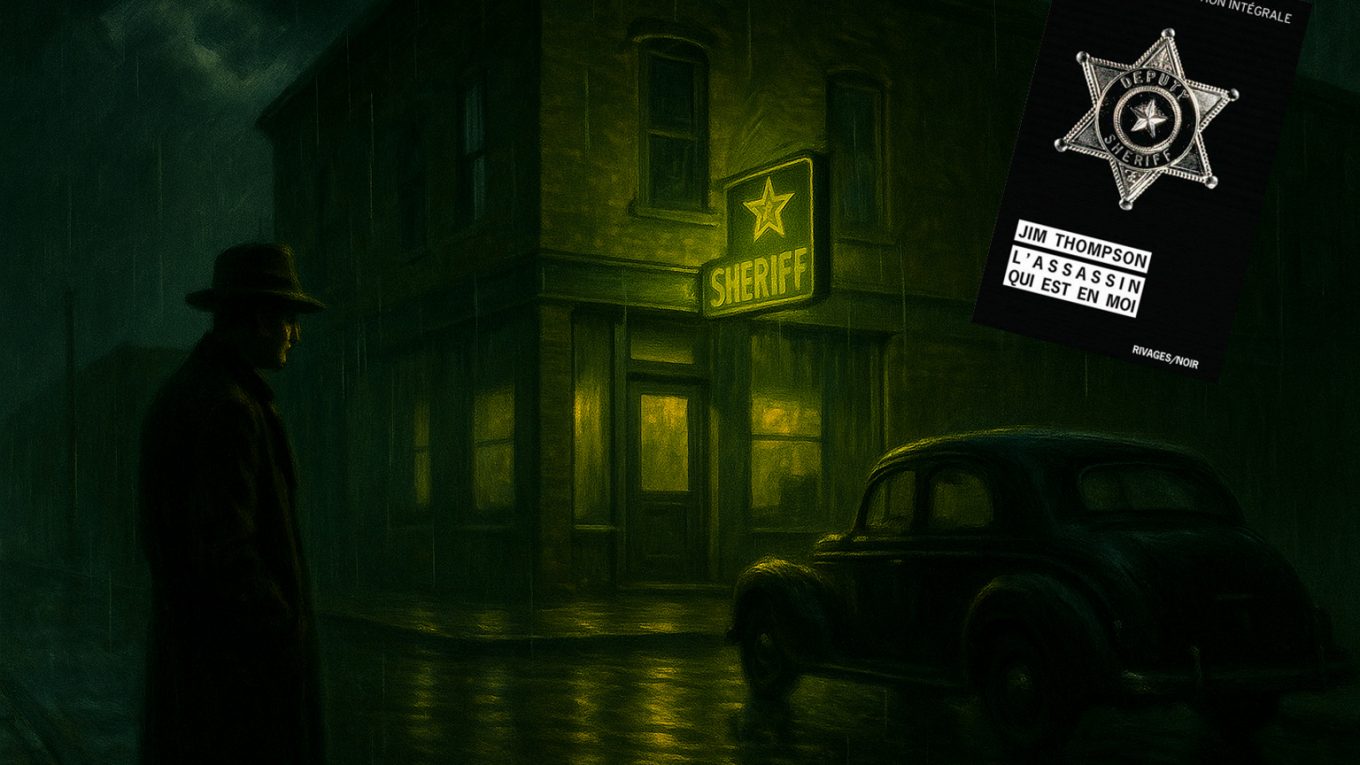

L’assassin qui est en moi — Jim Thompson (1952)

🕵️ L’assassin qui est en moi — Jim Thompson, le mal sous peau d’ange

La façade américaine et la fissure intérieure

On est au Texas, années cinquante. Le ciel est clair, les trottoirs propres, les hommes en costume saluent la main sur le chapeau. Tout semble à sa place, comme sur une carte postale. Et pourtant, quelque chose cloche. Sous la peinture fraîche, on entend la maison craquer.

C’est là que Jim Thompson installe son histoire. Une petite ville paisible, un adjoint du shérif au sourire poli, des gens qui se connaissent tous, des regards qui se veulent honnêtes. Mais dans ce décor propret, il y a un homme fêlé, Lou Ford, et dans sa tête, une tempête qu’on n’entend pas encore.

Thompson ne fait pas dans le suspense classique : pas de détective, pas d’énigme à résoudre. Il prend le parti le plus risqué qui soit — faire du tueur le narrateur. Et à partir de là, tout change : ce n’est plus une enquête, c’est une descente dans la conscience.

Le monstre qui parle doucement

Lou Ford, adjoint modèle, est ce genre d’homme que personne ne soupçonnerait. Courtois, pondéré, fidèle à son image. Mais il a cette « petite maladie », comme il dit. Un mot trop simple pour une faille aussi profonde. Chez lui, la violence n’a pas besoin de cris : elle se raisonne. Elle s’habille de logique, de calme, de bonnes intentions.

C’est ça, le génie de Thompson : il fait du mal une mécanique administrative. Lou Ford ne hurle pas, ne délire pas — il explique. Et plus il explique, plus le lecteur s’enfonce. On ne sait plus s’il raconte la vérité ou s’il essaie seulement de se justifier. Ce doute permanent, cette impression d’être complice malgré soi, c’est toute la force du roman.

Chaque page agit comme un miroir. Ce que Lou fait, on ne l’excuse pas. Mais la manière dont il le pense, cette façon glaciale de se raisonner, réveille quelque chose de familier : l’idée que la raison peut devenir une arme.

Une Amérique propre sur elle

The Killer Inside Me paraît en 1952, à une époque où l’Amérique veut se croire neuve. Les publicités promettent le bonheur domestique, les banlieues poussent comme des champignons, et tout le monde fait semblant d’oublier la guerre. Mais Thompson, fils d’un shérif ruiné et alcoolique, n’a jamais cru à cette façade. Il sait ce qui se cache derrière les sourires polis : la peur, la honte, les rancunes et les frustrations.

C’est ce qui fait de lui un auteur à part dans le roman noir américain. Ses contemporains — Chandler, Hammett — inventaient des détectives, des intrigues brillantes. Lui, il invente des cerveaux en vrac, des consciences qui se fissurent sous la pression sociale. Chez Thompson, la société américaine n’est pas un décor : c’est la cause du drame.

Un style sec, une prose qui saigne

On pourrait croire que L’assassin qui est en moi joue sur la provocation. Mais non. Thompson écrit à l’os. Pas une phrase de trop, pas d’effet de manche. Une écriture blanche, tendue, sans emphase. Ce dépouillement crée une tension continue : on entend le bourdonnement dans la tête du narrateur, on le sent approcher de l’irréparable sans qu’un mot le trahisse.

C’est cette sécheresse, ce refus du spectaculaire, qui fait la puissance du roman. L’auteur ne cherche pas à choquer : il constate. Et ce qu’il constate, c’est l’érosion lente de la morale quand la raison tourne à vide.

De l’ombre au cinéma

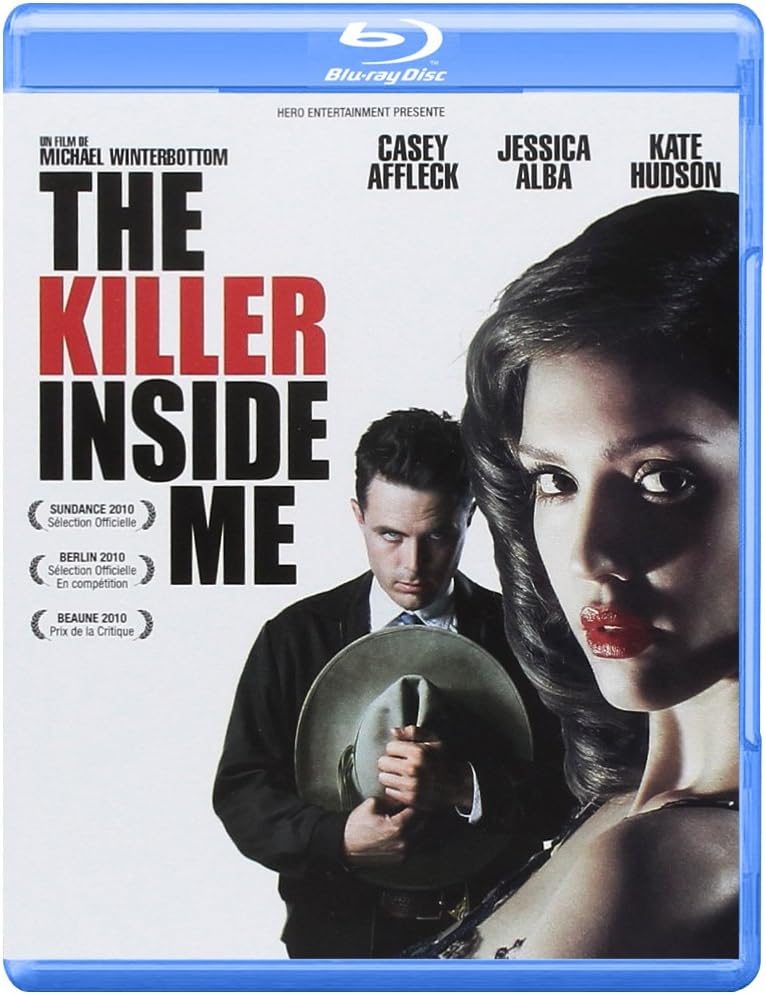

Il a fallu attendre 1976 pour qu’Hollywood tente une première adaptation, signée Burt Kennedy, avec Stacy Keach dans le rôle principal. Le film est honnête mais trop sage : la folie de Lou Ford reste hors champ. En 2010, Michael Winterbottom remet le couvert avec Casey Affleck. Cette fois, le malaise est total : le film choque, dérange, divise. Mais c’est justement la preuve que Thompson avait vu juste : sa noirceur ne supporte pas le confort.

Réédité chez Rivages/Noir en 2012, dans la traduction intégrale de Jean-Paul Gratias, le roman retrouve sa voix d’origine — froide, clinique, inébranlable.

Une leçon de noirceur lucide

Lire L’assassin qui est en moi, c’est comme regarder la lumière d’un néon clignoter dans une rue vide. On sait qu’il va s’éteindre, mais on reste à l’attendre. C’est un roman sur la dissimulation, la peur, et cette zone grise où l’homme devient son propre piège.

Thompson, c’est le romancier des esprits fissurés, des bons citoyens fatigués de l’être, des failles sous vernis. Chez lui, la vérité ne libère pas : elle consume. Et c’est sans doute pour ça que, plus de soixante-dix ans après, on y revient encore.

📘 En résumé

- Titre original : The Killer Inside Me

- Auteur : Jim Thompson

- Parution originale : 1952 (Fawcett / Gold Medal)

- Édition française intégrale : Rivages/Noir, 2012

- Traduction : Jean-Paul Gratias

- Genre : Roman noir psychologique

- Adaptations : 1976 (Burt Kennedy), 2010 (Michael Winterbottom)

« Le monstre n’a pas besoin de crier pour être effrayant. Il suffit qu’il raisonne. »

🎧 À écouter

Retrouvez l’analyse complète dans l’épisode 13 du podcast Chroniques Noires : une enquête sonore au cœur du roman noir américain, entre littérature, cinéma et psychologie.