Murder, My Sweet (1944)

Bobards sur Bobines – Chronique complémentaire : Murder, My Sweet (1944)

Pourquoi ce film-là aujourd’hui ?

Parce qu’il fallait bien, un jour ou l’autre, qu’on cause sérieusement de Dick Powell. Pas le crooner rigolo en queue-de-pie des années 30, non. Le vrai, celui qui balance son nœud pap’ pour enfiler l’imperméable d’un privé paumé. Celui qui crève l’écran dans Murder, My Sweet, alias Adieu ma belle, tourné en 1944 mais sorti en 1945 chez nous, le temps que la guerre finisse de grésiller.

Ce film, c’est un virage à 90° dans la carrière de Powell, un pari risqué pour la RKO, un sommet du film noir de studio, et surtout une adaptation retorse de Chandler. Et comme on l’a disséqué à l’audio, on va ici en explorer les coulisses.

Le basculement Powell : comment un gentil chanteur devient Marlowe

C’est Howard Hughes (alors dans l’orbite de la RKO) qui aurait soufflé le nom de Dick Powell à Dmytryk, lequel restait dubitatif. Faut dire qu’avant 1944, Powell, c’est l’homme des musicals de Busby Berkeley. Le public le connaît dans des rôles où il roucoule en smok’ blanc et fait danser les secrétaires.

Mais Powell, en coulisses, il en a marre. Il demande aux studios des rôles sérieux, des gueules cassées, des histoires de flingues. Et pour convaincre les producteurs qu’il peut jouer Marlowe, il fait tourner à ses frais un screen test dramatique. Et ça marche. Le contraste est tel que le Hollywood Reporter parle d’un « pari artistique transformé en réussite noire ».

Dmytryk, le Hays Code et les ciseaux à la main

En 1944, on tourne encore sous l’œil sévère du Code Hays. Et Murder, My Sweet, mine de rien, pousse les limites. Le personnage de Moose Malloy est tellement brutal que certaines scènes seront édulcorées en post-prod.

Mais c’est surtout la scène de drogue — quand Marlowe est injecté — qui titille la censure. On la doit à une idée visuelle de Dmytryk : utiliser des fondus à répétition pour figurer la confusion. Le montage se fait à coups de rasoir, entre hallucination et perte de conscience. Et ça passe.

Le public, lui, découvre pour la première fois sur grand écran un détective qui hallucine dans une spirale de néons et de visages distordus. Une grande première dans le genre.

Chandler réécrit : ce que le film change (ou trahit)

La question divise encore : est-ce une bonne adaptation ? Ou une trahison élégante ?

Certains puristes crient à la simplification : Farewell, My Lovely devient Murder, My Sweet, le ton plus cynique que tragique. Mais Dmytryk, lui, assume : « Je ne filmais pas un roman, je filmais un monde. »

Le scénario de John Paxton resserre les nœuds, mais garde l’essentiel : les femmes dangereuses, la corruption rampante, la solitude de Marlowe. Le style de Chandler, lui, transparaît surtout dans la voix-off — très présente, très littéraire.

Mais là où le film s’éloigne, c’est dans le rythme : plus direct, moins contemplatif. On est moins dans l’errance poétique que dans le polar musclé. Et ça fonctionne.

L’image selon Harry J. Wild : quand la lumière raconte

Ce n’est pas un hasard si Murder, My Sweet est encore cité dans les manuels de photo. Harry J. Wild, chef op’ de génie, fait de la lumière un langage à part entière.

Chaque scène est composée comme une gravure expressionniste : persiennes découpant les visages, contre-jours écrasants, visages en demi-teinte. Le tout donne un effet de paranoïa latente.

Wild utilise aussi des focales courtes pour distordre certains plans, notamment dans les séquences d’hallucination. Résultat : une plongée dans la psyché d’un privé en train de perdre pied. Du grand art visuel, précurseur du Spellbound de Hitchcock.

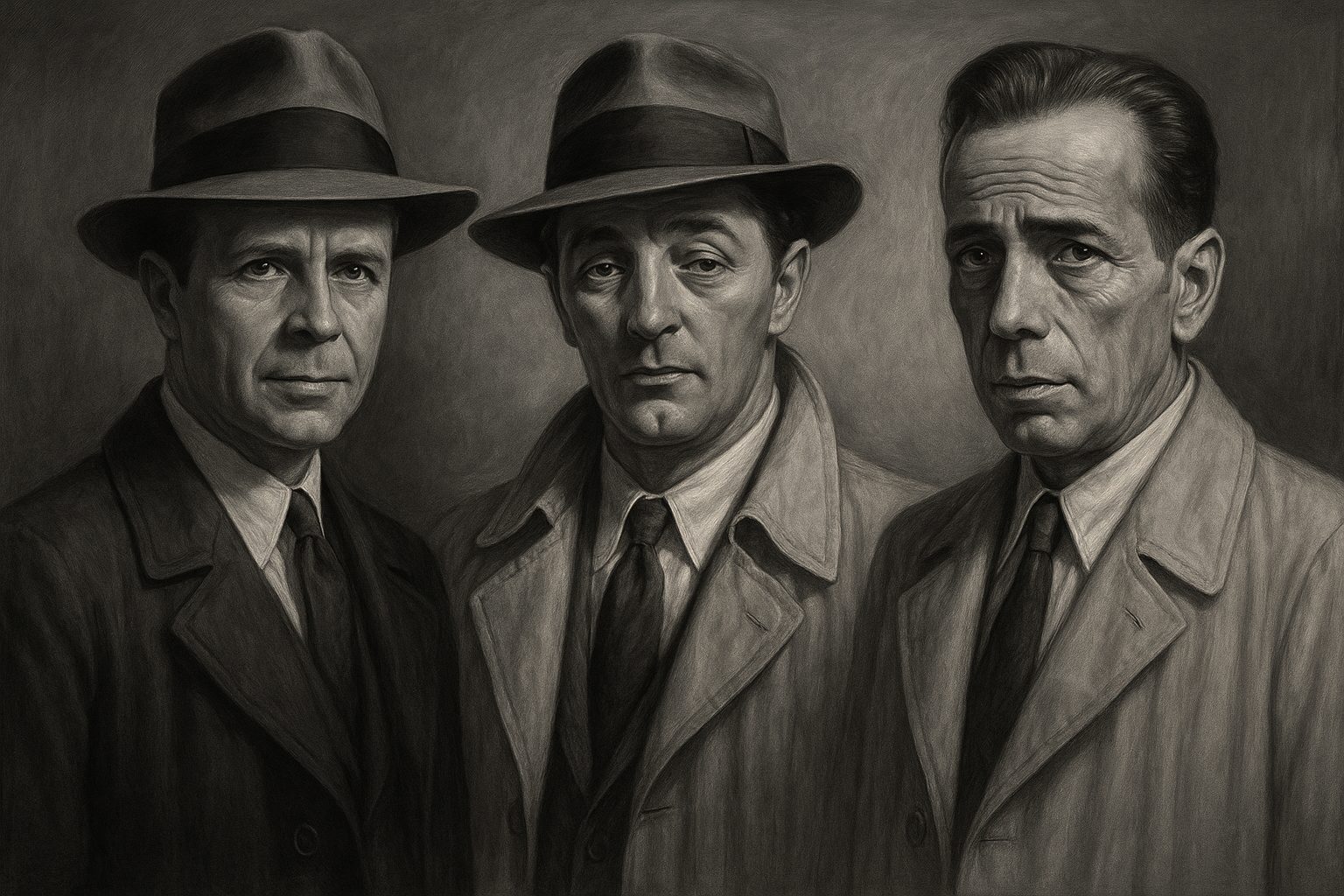

Le match des Marlowe : Powell ou Mitchum ?

Parce que oui, Adieu ma belle connaîtra une autre version : celle de 1975, avec Robert Mitchum. Plus fatigué, plus las, plus moite aussi. La comparaison est inévitable.

Powell, c’est le Marlowe vif, cynique mais encore debout. Mitchum, lui, incarne un détective au bout de la route, à peine encore lucide. L’un est nerveux, l’autre résigné.

La version de Dmytryk est plus stylisée, celle de Dick Richards (1975) plus réaliste, voire désenchantée. Deux ambiances, deux époques, deux visions du même homme face à un monde pourri.

Secrets de plateau : décor recyclé et accessoire disparu

Petite anecdote pour les amateurs de trivia : plusieurs décors du film ont été réutilisés à la RKO dans d’autres productions, notamment la verrière du manoir qu’on revoit dans un épisode du Falcon.

Autre détail amusant : le revolver que tient Powell dans l’affiche a disparu du plateau trois jours après le tournage. Certains pensent qu’un technicien l’a embarqué, d’autres qu’il a été simplement prêté à une autre production… et jamais revenu.

Enfin, Anne Shirley, qui joue la douce Ann Grayle, quitte le cinéma juste après ce film. Elle a à peine 26 ans.

Conclusion personnelle

Il y a des films qui vieillissent comme du lait, et d’autres comme du bourbon. Murder, My Sweet fait partie des seconds.

C’est un film qui a cristallisé une époque où Hollywood cherchait à dire les choses autrement, sous couvert de genres. Où les producteurs prenaient des risques, où les acteurs brisaient leur image, où les réalisateurs savaient encore faire parler l’ombre.

Aujourd’hui encore, on peut s’y plonger sans ennui, pour la beauté de ses noirs, la puissance de ses silences, et cette voix-off qui semble nous chuchoter des vérités qu’on n’a jamais osé dire à haute voix.

🎧 Écouter l’épisode

Retrouvez l’épisode complet du podcast Bobards sur Bobines :

Et vous ?

Quel Marlowe préférez-vous ? Powell ? Mitchum ? Bogart ? Dites-le-moi en commentaire, ou écrivez-moi directement via la page Contact.

Trois visages de Marlowe : Powell, Mitchum, Bogart.