La Cité sans voiles (1948)

La Cité sans voiles (1948) : New York mise à nu par Jules Dassin

Complément de l’épisode 17 du podcast Bobards sur Bobines — à écouter sur le site du podcast ou sur YouTube.

La ville filmée comme un personnage

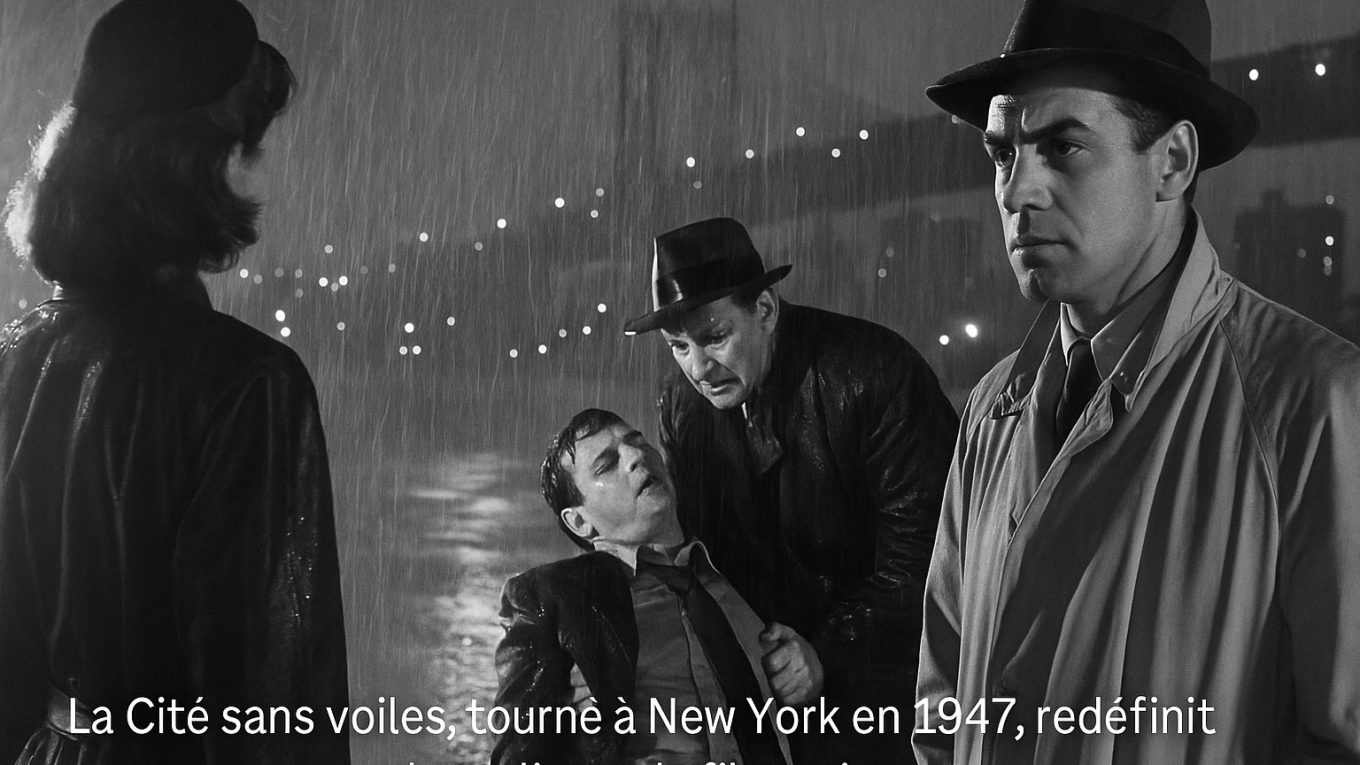

Lorsque Jules Dassin tourne La Cité sans voiles, il renverse la logique du film noir américain. Jusque-là, la ville n’était qu’un décor stylisé, un labyrinthe moral où se perdaient les héros fatigués. Dans The Naked City, la ville devient le protagoniste principal. New York n’est plus une toile peinte en studio, c’est une entité vivante, respirante, grouillante de détails. Chaque plan capte sa pulsation : les toits, les marchés, les trottoirs, les sirènes, la vapeur qui s’échappe des bouches d’égout. Rien n’est mis en scène pour séduire. Dassin filme la métropole comme un organisme social : une jungle d’ouvriers, de ménagères, d’enfants des rues et de policiers ordinaires.

Ce réalisme urbain traduit aussi un changement profond dans la société américaine d’après-guerre. Les spectateurs ne veulent plus rêver Hollywood, ils veulent reconnaître leur propre ville. Dassin, lui, filme le quotidien sans fard, comme si le polar devait désormais rendre des comptes à la réalité. La ville devient un miroir moral : belle, crasseuse, humaine, impitoyable — un personnage à part entière.

Un tournage en décors naturels

Tourner intégralement à New York, en 1947, relevait presque de l’exploit. Les studios Universal ne croyaient guère à la faisabilité technique. Le producteur Mark Hellinger dut insister pour que Dassin ait carte blanche. Plus de cent vingt sites réels furent utilisés : le pont de Williamsburg, les docks de l’East River, le Lower East Side, Greenwich Village, la 10e Avenue… Chaque quartier devint un décor improvisé. La plupart des scènes furent tournées en plein jour, avec une lumière naturelle parfois imprévisible, et des figurants pris sur le vif. Pour éviter d’attirer les curieux, l’équipe dissimulait les caméras dans des camionnettes ou derrière des vitrines de magasins.

Cette méthode inédite, proche du documentaire, influencera toute une génération de cinéastes : Robert Wise avec The Set-Up (1949), Elia Kazan avec Sur les quais (1954), puis plus tard William Friedkin et Sidney Lumet. Ce tournage « en liberté » annonçait déjà la Nouvelle Vague française : Dassin filmait les rues comme Truffaut filmera Paris dix ans plus tard. Mais ce réalisme technique n’était pas un simple effet de style. Il répondait à un désir de vérité, presque journalistique. Dassin voulait que chaque plan respire la fatigue des passants et la poussière des chantiers. Ce n’est plus un polar, c’est une radiographie de la ville.

L’influence de la photographie de Weegee

Le photographe Arthur Fellig, alias Weegee, hante le film comme un fantôme bienveillant. Connu pour ses clichés de scènes de crime new-yorkaises, souvent captées à la lumière violente d’un flash, Weegee fut l’un des premiers à documenter la ville sous son angle brut : misère, solitude, tragédie et beauté mêlées. Son recueil The Naked City, publié en 1945, inspira directement le titre et la philosophie visuelle du film.

Dassin, admiratif, voulut transposer cette esthétique au cinéma. Mais là où Weegee figeait le drame, Dassin le met en mouvement. Le flash devient projecteur, la photo devient travelling. On y retrouve la même crudité, mais aussi une humanité inattendue. Les visages ne sont plus ceux des criminels ou des victimes, mais de la foule anonyme, du peuple urbain. Weegee participa brièvement à la production comme consultant visuel, suggérant des angles de prise de vue et des repérages nocturnes. Son influence se retrouve dans la composition même des plans : diagonales fortes, visages surgissant du noir, reflets dans les vitrines. L’image du film noir cesse alors d’être une stylisation pour devenir un témoignage. C’est là tout le paradoxe du titre : La Cité sans voiles met à nu la réalité, mais la transforme en art.

Mark Hellinger : une voix pour la ville

Mark Hellinger fut bien plus qu’un producteur : il fut le cœur battant du projet. Avant Hollywood, il avait été journaliste et chroniqueur dans la presse new-yorkaise des années 30, observant les bas-fonds, les cabarets, les commissariats. Son amour pour la ville était celui d’un témoin, pas d’un décorateur. Lorsqu’il finance La Cité sans voiles, il veut rendre hommage à cette New York qu’il connaît par cœur. C’est lui qui impose la narration en voix off et la célèbre ouverture : « Il y a huit millions d’histoires dans la cité sans voiles. Celle-ci en est une. »

Cette voix, c’est celle du chroniqueur qui parle à son lecteur. Elle accompagne le film sans le juger, comme un guide invisible qui circule entre les rues et les âmes. Hellinger n’aura pas le temps d’en mesurer le succès : il meurt quelques semaines après la fin du montage, à 44 ans. Le film devient son testament. Sa voix, réenregistrée pour la version finale, donne à l’œuvre une tonalité mélancolique : on y sent la tendresse d’un homme pour sa ville, mais aussi la conscience d’un monde qui change.

Réception et héritage

À sa sortie en mars 1948, The Naked City surprend autant qu’il divise. La critique américaine salue son authenticité visuelle, mais certains trouvent le ton trop journalistique, presque trop froid. En France, la presse de l’après-guerre y voit un chef-d’œuvre de modernité. L’Écran français loue “le réalisme poétique du bitume”, et La Revue du cinéma y lit “le véritable acte de naissance du film policier moderne”.

Le film reçoit deux Oscars : meilleur montage et meilleure photographie noir et blanc pour William H. Daniels. Mais son influence dépasse largement la saison des récompenses. Les séries télévisées Dragnet (1951), Naked City (1958) puis Law & Order (1990) reprennent son principe narratif : un crime, une enquête, et la ville comme fil conducteur. Au cinéma, Friedkin et Lumet s’en inspirent ouvertement. Même Scorsese, dans Taxi Driver, reprend la logique d’un New York filmé de l’intérieur, malade et fascinant à la fois.

En Europe, La Cité sans voiles ouvrit la voie à un cinéma urbain débarrassé de l’artifice : sans Dassin, pas de Quai des Orfèvres, pas de Razzia sur la chnouf, pas de réalisme poétique tardif. Aujourd’hui encore, ce film garde une modernité désarmante : il ne raconte pas le crime, il raconte le monde où le crime est possible.

👉 Cliquez sur l’image pour écouter l’épisode.

Pour aller plus loin

Écoutez l’analyse complète de l’épisode 17 de Bobards sur Bobines sur le site du podcast ou retrouvez la version vidéo sur YouTube.

Partagez vos impressions sur ce film : comment percevez-vous le regard de Dassin sur la ville et sur ses habitants ? Vos commentaires nourrissent chaque nouvelle enquête cinématographique.

🎧 Écoutez, partagez, commentez. Chaque épisode de Bobards sur Bobines explore une autre facette du cinéma noir classique. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle affaire… bien différente.