Celle qui n’était plus (1952) : Boileau-Narcejac

Celle qui n’était plus (1952) : Boileau-Narcejac et l’art de fissurer la réalité

Publié en 1952, Celle qui n’était plus marque une rupture nette dans le roman noir français. Ni enquête linéaire ni puzzle à l’anglaise : le livre glisse le lecteur dans la tête d’un meurtrier ordinaire et l’y laisse avec son vertige.

Cette approche psychologique a façonné une nouvelle grammaire du suspense et annonce un tournant littéraire que le duo Boileau-Narcejac portera bien au-delà du papier.

Cet article propose un éclairage étendu sur le roman : son contexte, ses techniques, sa portée, et ce qui en fait encore aujourd’hui une référence. Il complète naturellement l’épisode du podcast Chroniques Noires, sans en reprendre le contenu.

L’un observe la mécanique. L’autre fouille la salle des machines.

Un duo au moment charnière du polar français

Boileau-Narcejac, architectes du doute

Au début des années 1950, le roman policier français cherche un nouveau visage. La figure triomphante du détective rationnel, héritée du modèle britannique, commence à s’essouffler.

C’est à ce moment précis que Boileau et Narcejac imposent une autre voie : non plus suivre l’enquêteur, mais le criminel. Non plus reconstruire les faits, mais dérégler la perception.

Leur marque de fabrique est déjà là : une intrigue stricte, une psychologie travaillée au scalpel, et une volonté d’en finir avec les illusions de maîtrise. Dès ce premier grand succès, ils déplacent l’axe moral du roman policier vers la fragilité humaine.

Le « suspense inversé » : un mécanisme à contre-courant

Plutôt que de demander « qui a tué ? », Boileau-Narcejac préfèrent interroger : « que reste-t-il à craindre quand on a déjà commis le meurtre ? »

Le ressort narratif bascule du mystère vers le trouble intérieur. Le lecteur comprend vite les faits, mais ignore ce qui les rendra terrifiants.

Les mécanismes noirs du roman

Une focalisation interne comme chambre close

Le récit épouse l’esprit d’un homme débordé par ses propres actes. L’effet de claustration est immédiat : pas de recul, pas de vision d’ensemble, seulement un regard déréglé qui se cogne aux faits comme une lampe vacillante dans une cave humide.

Boileau-Narcejac utilisent un imaginaire sensoriel précis : brouillard épais, éclairages pâles, odeurs d’eau stagnante. Rien n’est grandiloquent, tout est resserré.

Le décor n’encadre pas l’action : il l’étouffe.

Banalité des lieux, violence des effets

Le roman ne se déroule pas dans les bas-fonds traditionnels du noir. Nous sommes dans des pavillons modestes, des rues ordinaires, un lavoir communal.

Cette sobriété géographique renforce la violence psychique. Là où d’autres récits utilisent le spectaculaire, celui-ci mise sur l’usure morale et la menace diffuse.

Une intrigue simple, une mécanique raffinée

La disparition comme moteur narratif

Le cœur du roman tient dans un constat brutal : un corps supposé mort n’est plus là.

Boileau-Narcejac explorent alors la zone grise entre le possible et le raisonnable. Cette disparition n’est jamais traitée comme un tour de magie, mais comme une faute logique qui entraîne l’esprit du protagoniste sur un terrain mouvant.

Le roman avance non par accumulation d’indices, mais par effritement du réel. Chaque geste du personnage renforce le malaise. Il ne cherche pas la vérité : il tente de survivre au vertige.

L’ingénierie féminine : un renversement de structure

L’épouse et la maîtresse, loin des clichés décoratifs du roman policier classique, gouvernent ici la charpente narrative. Elles déjouent les archétypes attendus : ni passion belles-lettres, ni élan tragique.

Leur rôle tient de la stratégie, de la maîtrise froide. Boileau-Narcejac proposent ainsi une écriture où la puissance se trouve du côté de celles qu’on imaginait secondaires.

Le roman dans son époque

France grise, morale grise

La France du début des années 1950 reste marquée par la reconstruction, les frustrations domestiques, la petite routine des pavillons.

Le roman s’en nourrit : ce cadre modeste génère une tension particulière, faite de rêves comprimés et de finances limitées.

Échos existentialistes

Sans se réclamer ouvertement des courants philosophiques de l’époque, le roman joue sur une même corde : incertitude, angoisse, crise de sens.

Le trouble ne relève pas uniquement du crime, mais du rapport au réel. Lorsque le monde ne répond plus aux règles élémentaires, l’individu s’effondre.

De la page à l’écran : l’ombre portée de Clouzot et Hitchcock

Adaptations, trahisons, héritages

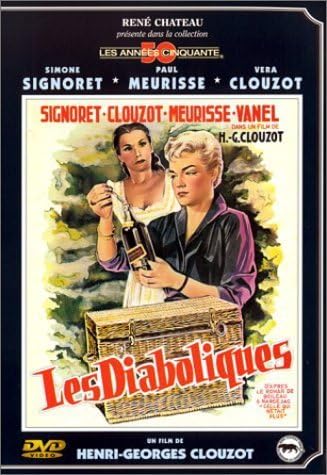

L’adaptation de Clouzot, Les Diaboliques (1955), s’inspire de la mécanique plus que de l’intrigue. Les rôles, les dynamiques, et même la victime changent.

Mais l’essentiel demeure : cette terreur née d’un corps qui ne reste pas à sa place.

Ce déplacement subtil a suffi à faire de l’histoire un classique, et à inscrire Boileau-Narcejac dans la généalogie du thriller moderne.

La trace dans le cinéma international

Hitchcock s’emparera ensuite d’un autre roman du duo pour créer Vertigo. On retrouve ce qui fait la force de Celle qui n’était plus : obsession, perception biaisée, instabilité de l’identité.

Pourquoi lire (ou relire) ce roman aujourd’hui ?

Une modernité intacte

L’instabilité psychologique, la manipulation douce, la réalité qui se dérobe : ce sont des thèmes toujours actuels.

Loin des artifices technologiques qui parfois datent les récits contemporains, le roman repose sur des ressorts universels : peur, culpabilité, incertitude.

Quelques citations clés de Celle qui n’était plus

Ces extraits, choisis pour leur valeur atmosphérique et stylistique, ne dévoilent aucun ressort majeur du récit. Ils éclairent la manière dont Boileau-Narcejac construisent leur tension.

1) Le trouble comme point d’entrée

« Il avançait dans le brouillard comme on traverse un mauvais rêve, sans savoir ce qui guettait. »

2) La fatigue morale, moteur secret

« Tout paraissait usé, jusqu’à ses propres pensées. »

3) Lieux et angoisse

« Le pavillon dormait, immobile, comme si les murs retenaient leur souffle. »

4) L’irréalité comme menace

« Ce qui l’effrayait, ce n’était pas la vérité, mais qu’elle puisse ne plus tenir debout. »

5) L’obsession qui ronge

« Il cherchait des signes ; ils se dérobaient sous ses yeux. »

6) La précision sèche du duo

« Rien n’avait changé, et pourtant tout paraissait déplacé, comme remis au mauvais endroit. »

Envie d’aller plus loin ?

Notre épisode du podcast explore le versant stylistique et nerveux du roman. Cet article vous en propose la vue latérale : histoire du genre, architecture narrative, enjeux culturels.

Les deux lectures — audio et écrite — se complètent comme deux faces d’une même ombre. Laissez-vous guider par l’une, poursuivez avec l’autre.